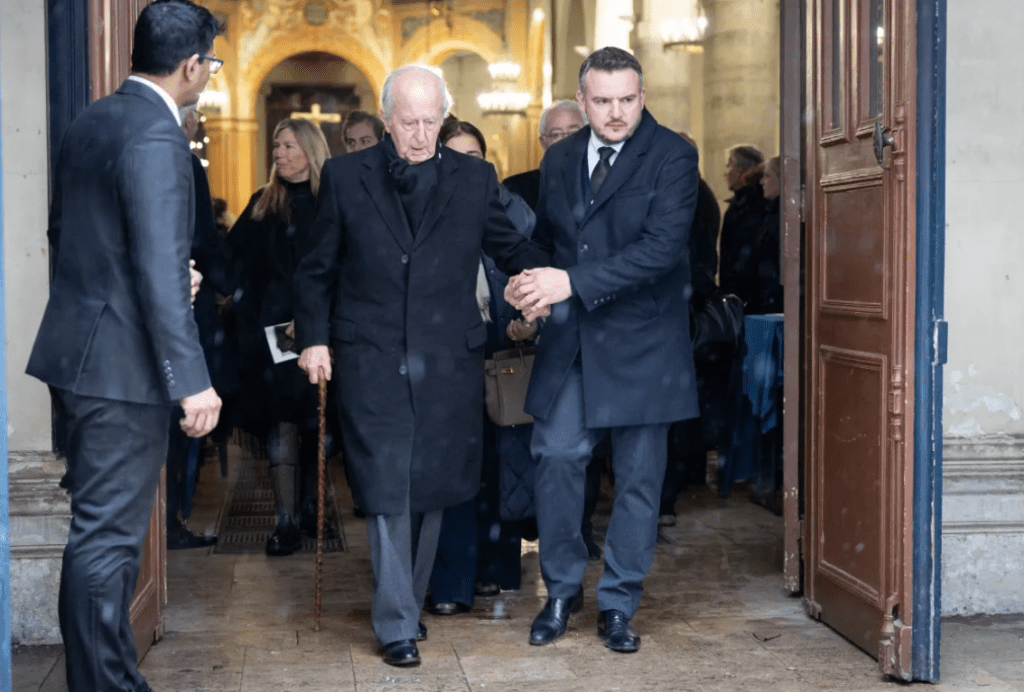

La semaine dernière, l’ancien Premier ministre et candidat malheureux à l’élection présidentielle de 1995, Édouard Balladur (1929-), entouré de sa famille et de nombreuses personnalités du monde politique et culturel, a accompagné en sa dernière demeure son épouse, Mme Marie-Josèphe née Delacour (1934-2025). L’occasion d’apercevoir un homme naturellement marqué par les années, mais dont l’allure et l’élégance n’ont pas varié d’un iota. Silhouette impeccable, à travers l’épreuve, l’ancien chef du gouvernement a donné l’image d’une dignité intacte, fidèle à ce style fait de retenue, de distinction et de constance qui demeure sa signature.

-+-

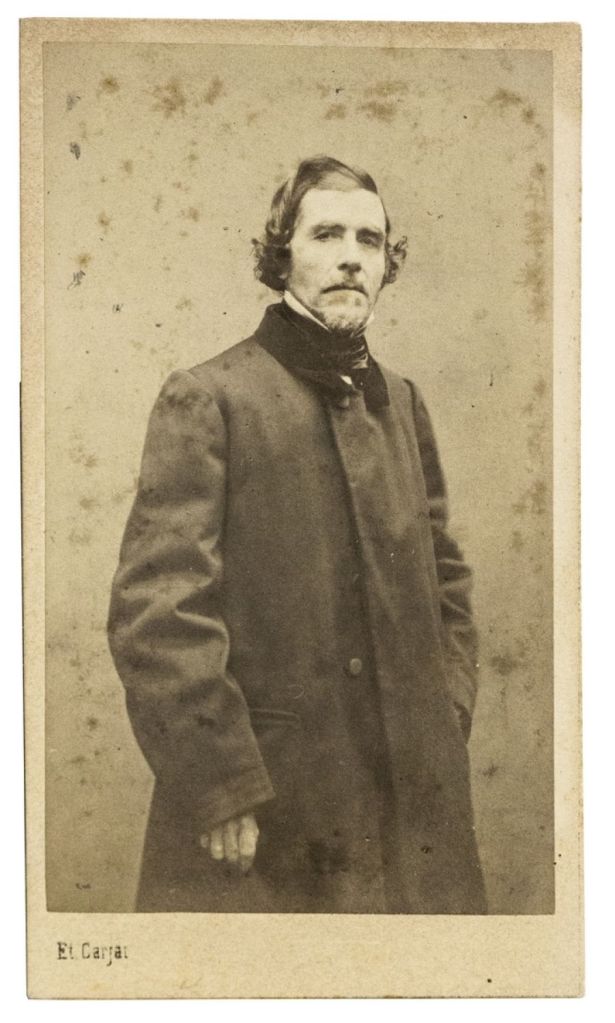

Quel beau manteau droit, à boutons cachés, dans ce coloris juste et sans concession : le noir, accompagné d’une écharpe elle aussi noire. Des teintes que l’on trouve rarement réunies dans une garde-robe ordinaire, mais que l’on peut convoquer sans hésitation lorsque la gravité de l’instant l’exige. Elles témoignent d’un vestiaire longuement pensé, étudié, construit autour d’un principe simple et souverain : celui de la dignité.

La photo ci-dessous permet d’apprécier de manière plus précise ce manteau taillé dans un drap d’une grande qualité, un beau peigné de tradition tailleur. Les boutons, avec leur ménisque caractéristique en creux, signent une réalisation d’inspiration Savile Row. N’était-ce pas chez Henry Poole & Co, le célèbre tailleur anglais, que l’on disait l’ancien Premier ministre s’habiller ? Cet atelier, réputé pour son sur-mesure classique et sa coupe irréprochable, figure parmi les adresses les plus respectées de la tradition sartoriale anglo-saxonne.

-+-

François Bayrou, manifestement remis de sa récente grippe, avait opté pour un pardessus raglan décliné sur un très beau camaïeu de bleus, ensemble d’une réelle distinction. On ne saurait toutefois trop lui conseiller, afin de se prémunir contre les rechutes saisonnières qui l’ont fait vaciller dernièrement, d’y adjoindre une écharpe et une paire de gants : le raffinement n’exclut pas la prudence.

Nicolas Sarkozy, pour sa part, avait choisi un costume rayé d’un excellent niveau de formalisme. On pourrait néanmoins se permettre de lui glisser, à l’oreille, qu’un manteau d’une coupe légèrement moins ajustée mettrait moins en valeur — ou plutôt moins en évidence — sa poitrine singulièrement bombée.

-+-

Et vous le savez, je ne saurais m’adonner à l’exercice de la chronique funéraire sans vouer, au passage, quelques silhouettes inappropriées aux gémonies, ces touristes égarés entre deux emplettes, surgis là par malentendu vestimentaire. Et cette fois encore, pour votre plus grand plaisir, et surtout pour l’humour, voici quelques grands gagnants.

Mais qui a donc pu souffler à Michel Barnier que ce genre de grolles — pardonnez-moi l’expression — était de circonstance ? On imagine sans peine Édouard Balladur, s’il avait eu ce jour-là le loisir de s’attarder sur ce détail, lever les yeux au ciel avec cette réserve éloquente qui lui est propre.

Quant à savoir si cette silhouette constitue une publicité très convaincante pour Lacoste, la question mérite d’être posée. Enfin Michel, tout de même !

À sa décharge, il neigeait ce jour-là, et l’on peut concevoir qu’à 75 ans la crainte de la chute prenne le pas sur les considérations esthétiques. Dans de telles circonstances, une bonne canne eût sans doute constitué un rempart plus sûr que des runnings. Mais elle aurait trahi un âge que sa campagne législative se refuse à afficher…

Pour ma part, allant moi-même à pied au travail en ces journées singulières, j’avais choisi des Paraboot à semelle de gomme : la sécurité, certes, mais sans renoncer à une certaine tenue.

Quant à Valérie… je conçois volontiers qu’elle doive encore éponger les frais de sa campagne présidentielle (4,78%) et que, pour cette raison, elle ne puisse s’autoriser que les allées de La Halle aux Vêtements (où j’habille moi-même mon fils, afin que les esprits chagrins ne me taxent point de prétention). Mais enfin, Valérie. Une parka vert militaire sur un pantalon de smoking, pour conclure l’ensemble par une antique paire de bottines MARRON genre Minelli ? Était-ce bien la tenue appropriée pour venir rendre hommage au plus élégant et raffiné des hommes politiques français ? Vraiment… vous n’aviez rien de mieux dans votre penderie ? Cette photo est d’une tristesse confondante.

-+-

Éric Zemmour était également présent. C’est d’ailleurs le seul à avoir pensé aux gants. En un jour de neige, voilà qui relève presque de la pensée logique, et mérite d’être signalé. On pourrait toutefois envisager de lancer une souscription afin de lui offrir mieux que ceux de Jean Valjean.

-+-

Mais enfin, évacuons ces sujets fâcheux et revenons à Édouard Balladur, que j’eusse tant aimé pouvoir interviewer. J’avais, par l’entremise de M. Fillon, sollicité une audience ; elle me fut poliment refusée. C’est grand dommage, mais l’on sait combien ce sujet jugé vaniteux qu’est l’élégance agit souvent comme un repoussoir dans l’univers politique.

J’ai néanmoins retrouvé deux photographies de l’homme, prises il y a quelques années : sur l’une, il porte une gabardine de mi-saison, d’une simplicité et d’une élégance exemplaires ; sur l’autre, un manteau plus rare, à mi-chemin entre la ville et la campagne, composé de petits chevrons gris, sorte de tweed fin et ras. Un choix peu commun, certes, mais peut-être justement versatile, et révélateur d’un goût sûr, indépendant des modes comme des convenances.

-+-

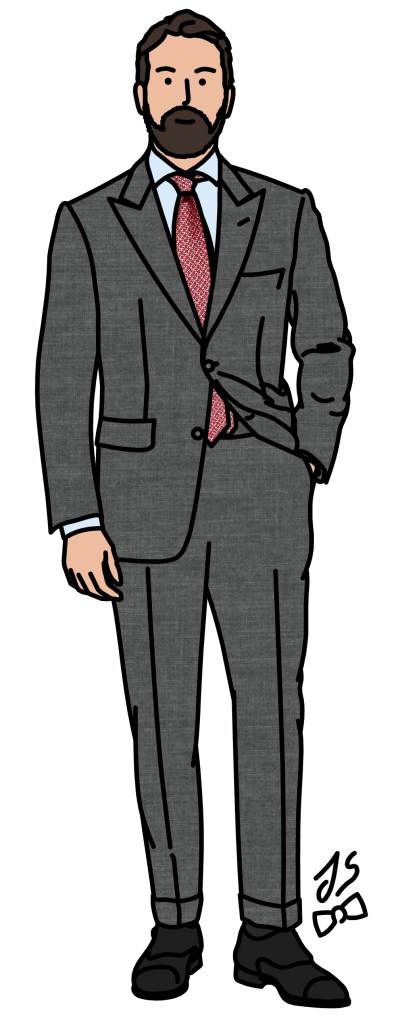

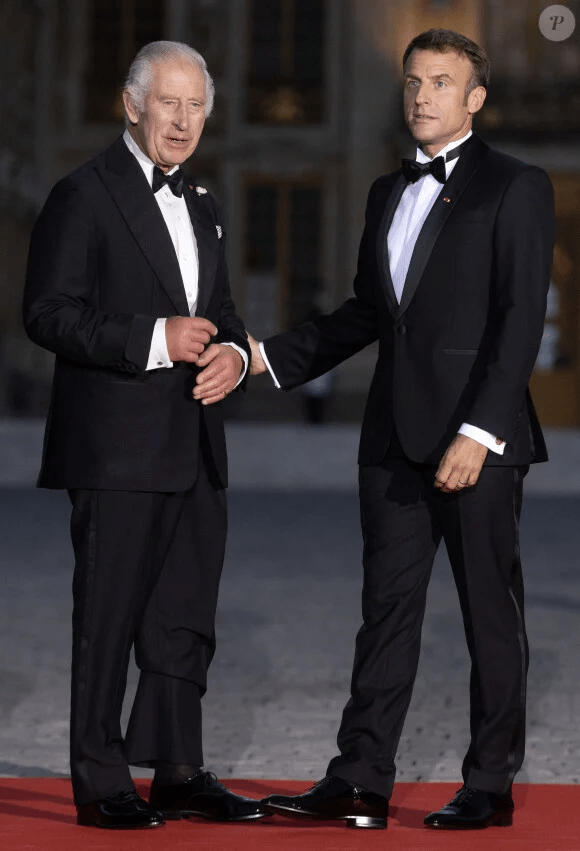

Un goût sûr, qu’atteste précisément cette photographie. Ce costume-là, chacun devrait l’avoir dans sa garde-robe : la démonstration éclatante que la simplicité, lorsqu’elle est tenue dans le bon ton, demeure la forme la plus aboutie de l’élégance, n’est-ce pas ?

-+-

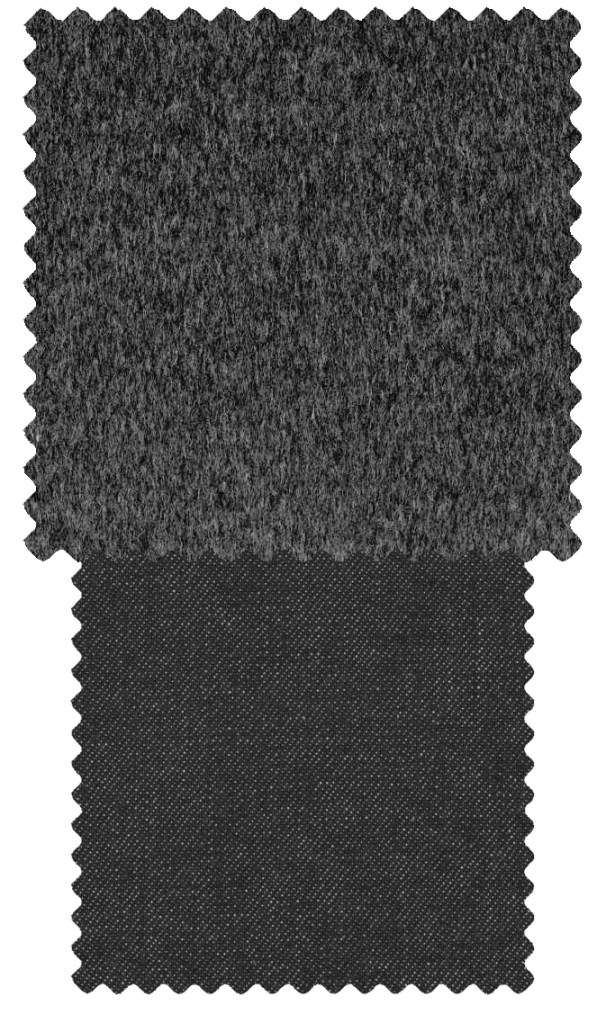

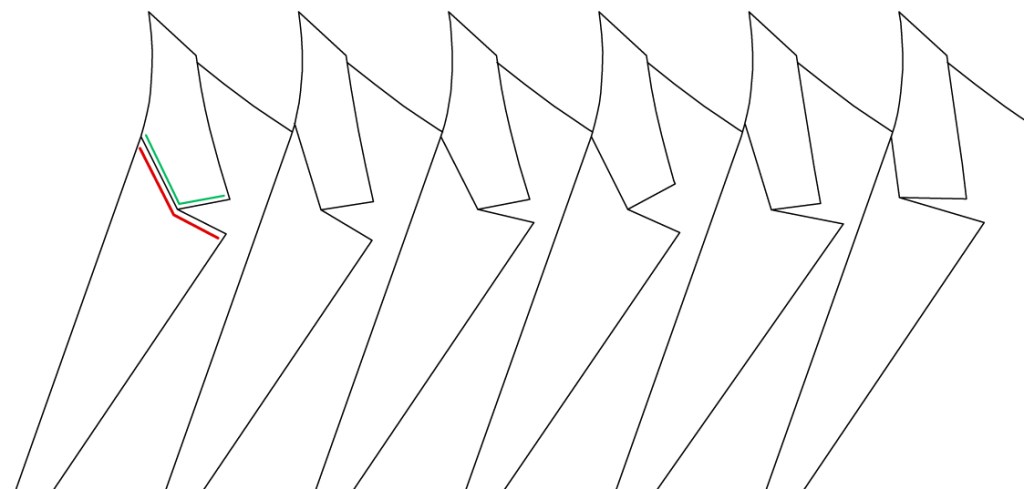

J’ai également saisi cette image, plus enjouée. La légère vibration que l’on y perçoit est très probablement due à l’armure du tissu, de type caviar — que l’on nomme aussi œil-de-perdrix — laquelle engendre à l’écran une tension pixelisée, phénomène que l’on retrouve dans certains Prince-de-Galles. Des trames qu’il convient d’éviter pour quiconque est destiné à être souvent photographié ou filmé.

-+-

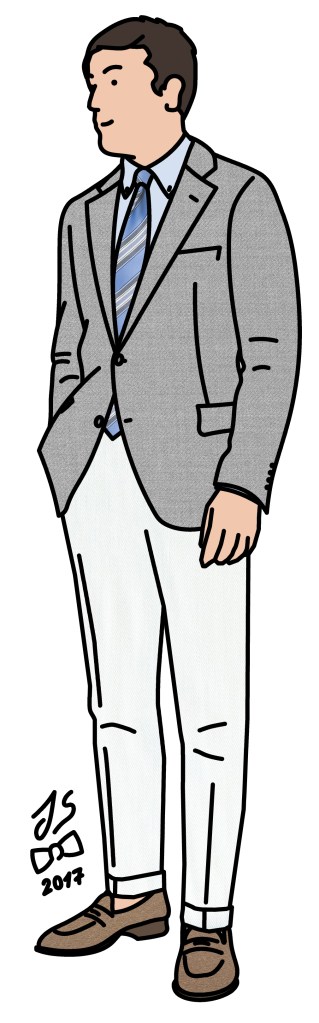

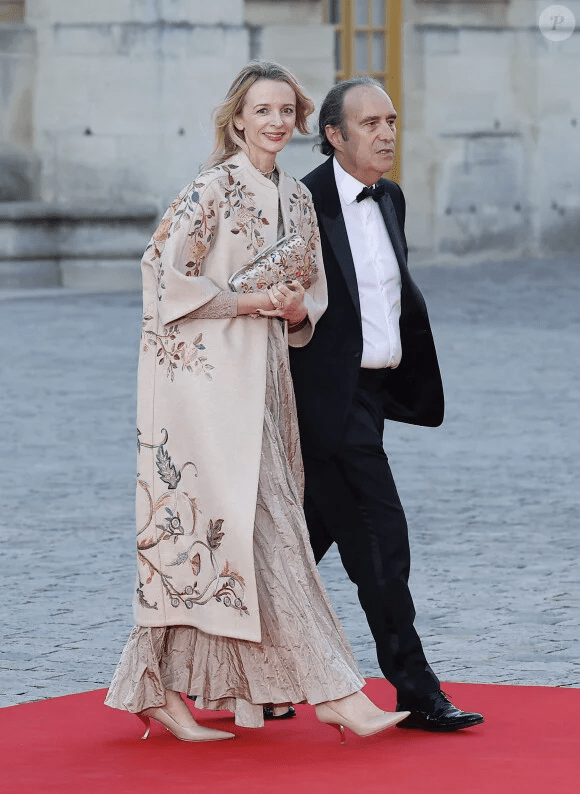

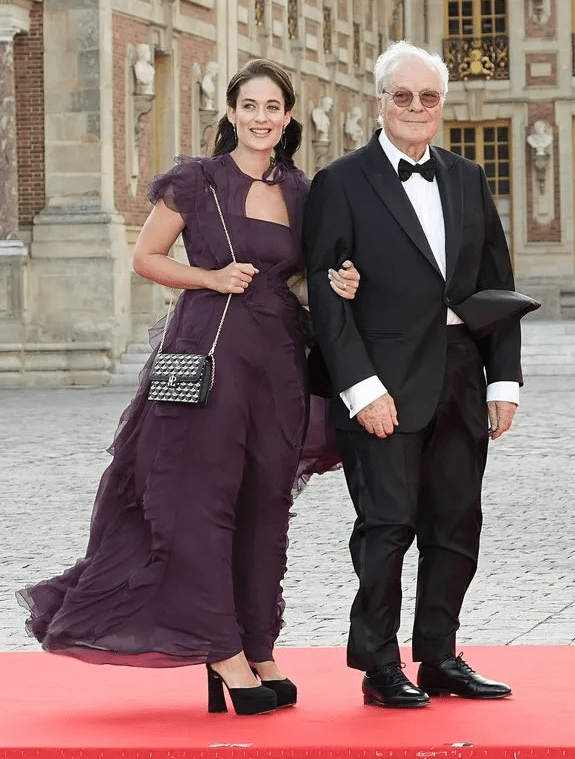

Chez l’homme, la règle semble immuable : veste trois boutons et poche ticket. Un style acquis une fois pour toutes, et jamais remis en question. Une constance qui force l’admiration. Ce camaïeu de gris sous la veste est bien pensé et travaillé, juste questionné par la veste mastic. C’est sobre. Un peu l’élégance de Von Bulow.

-+-

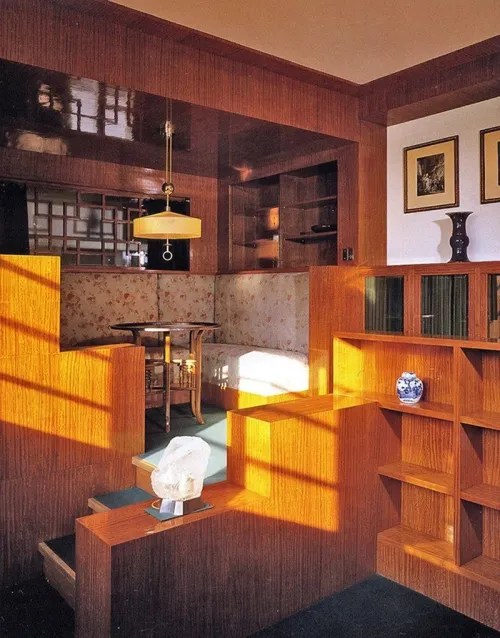

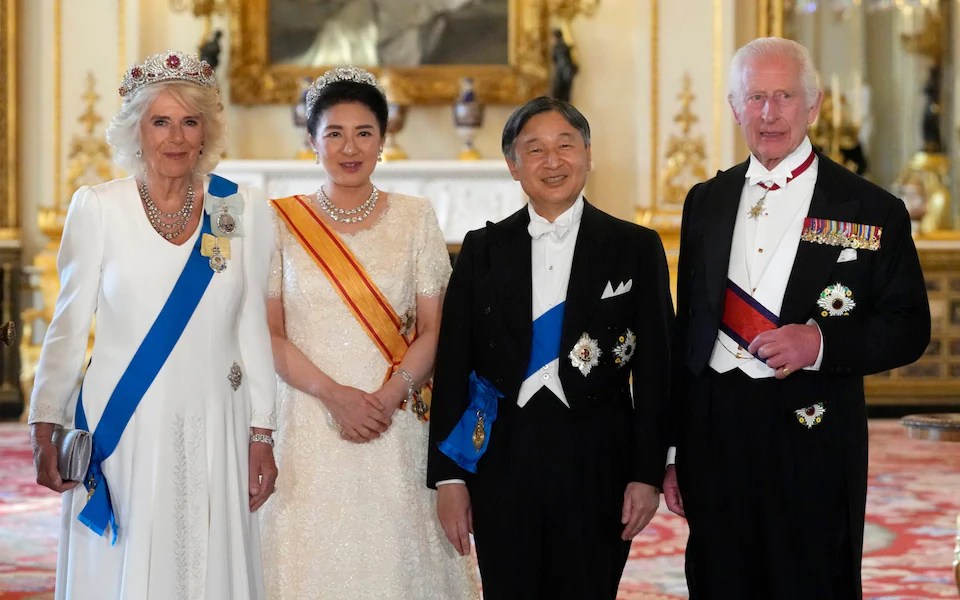

Le meilleur pour la fin est probablement cette image d’Édouard Balladur alors Premier ministre, recevant sur le perron de Matignon l’empereur Akihito du Japon, lors de sa visite officielle en France le 3 octobre 1994, un moment solennel gravé dans les archives diplomatiques.

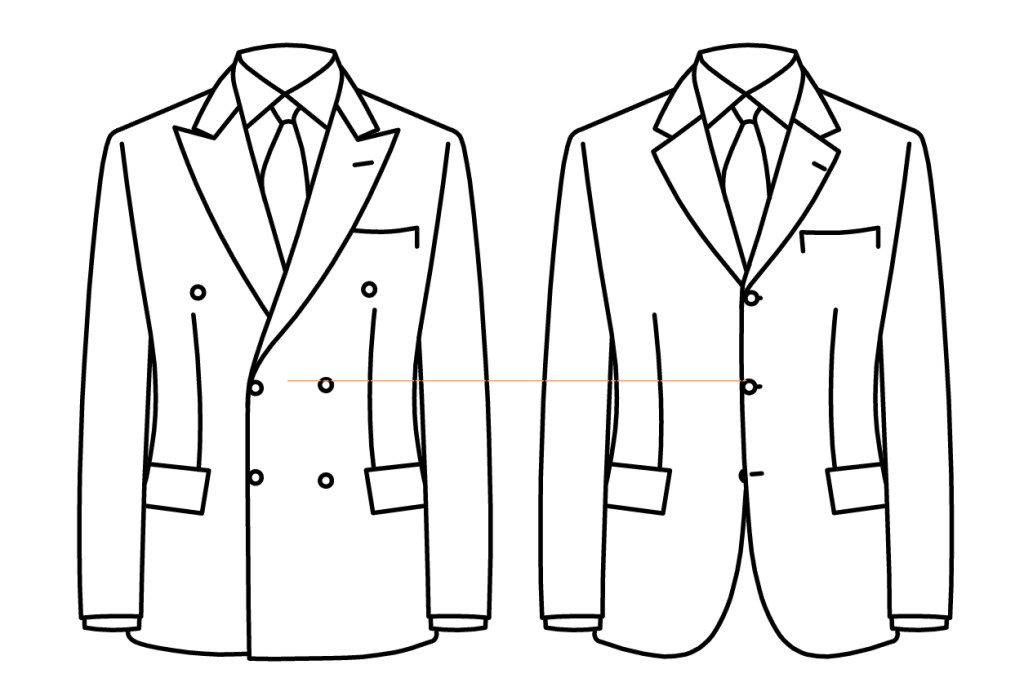

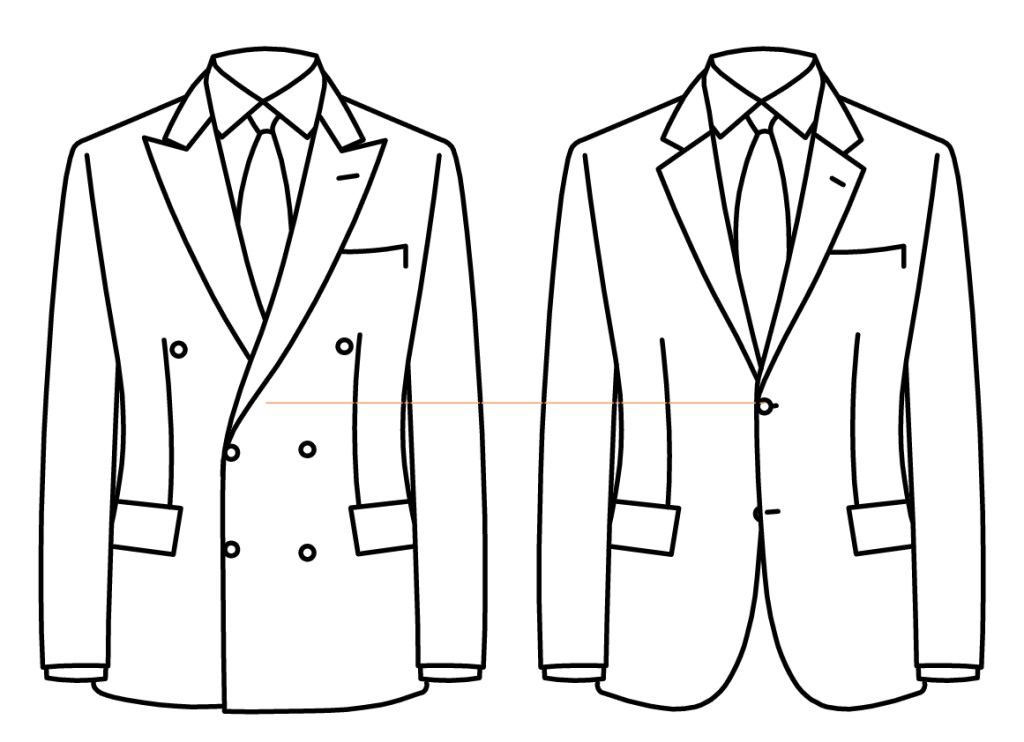

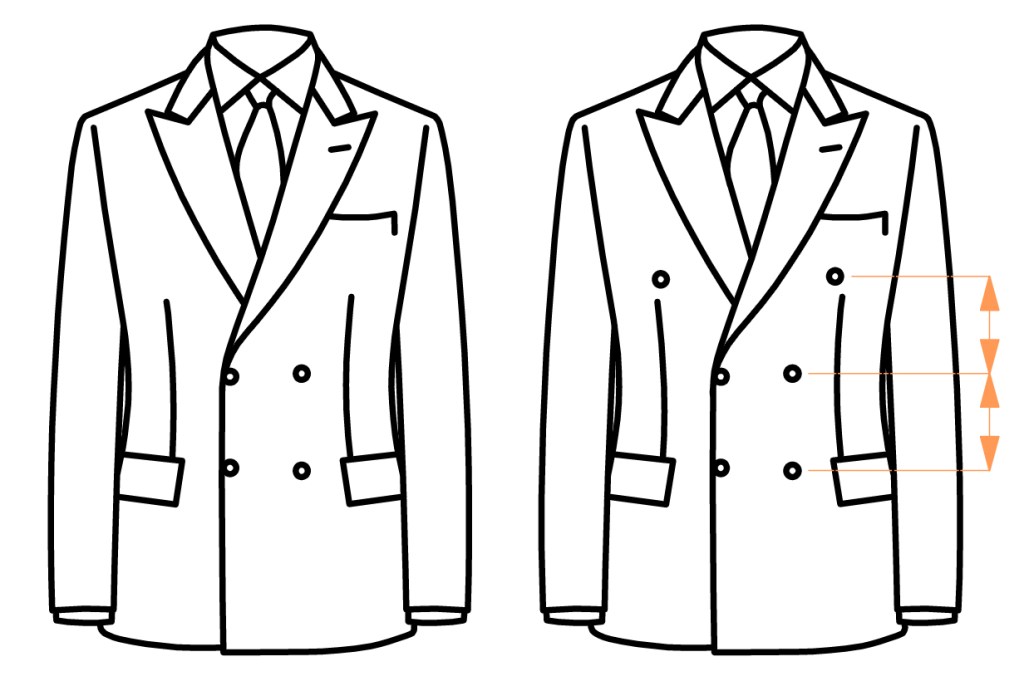

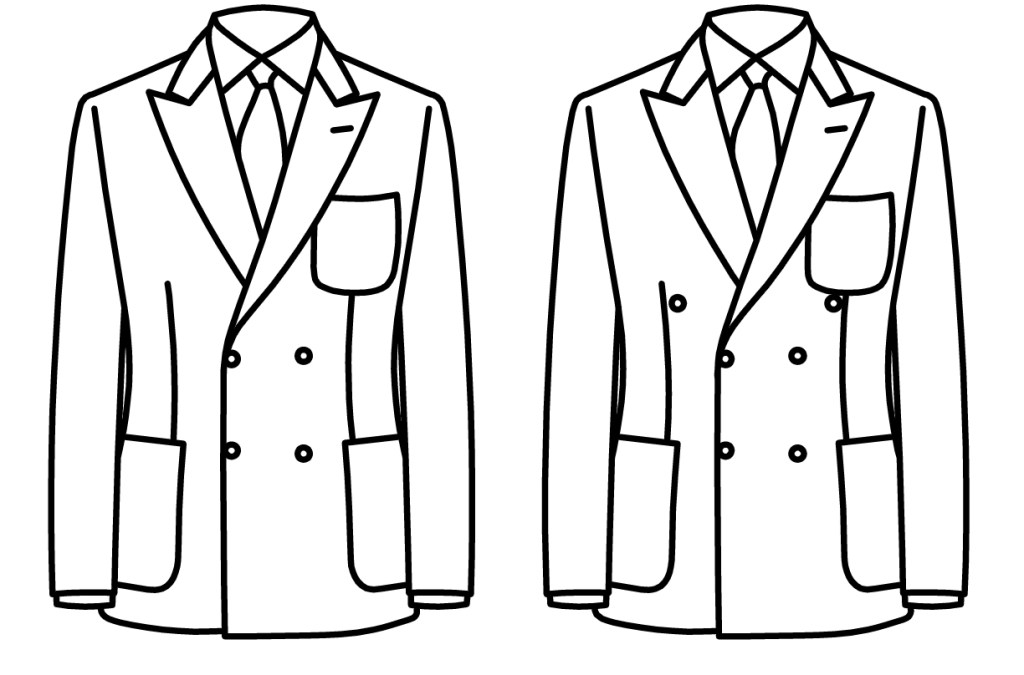

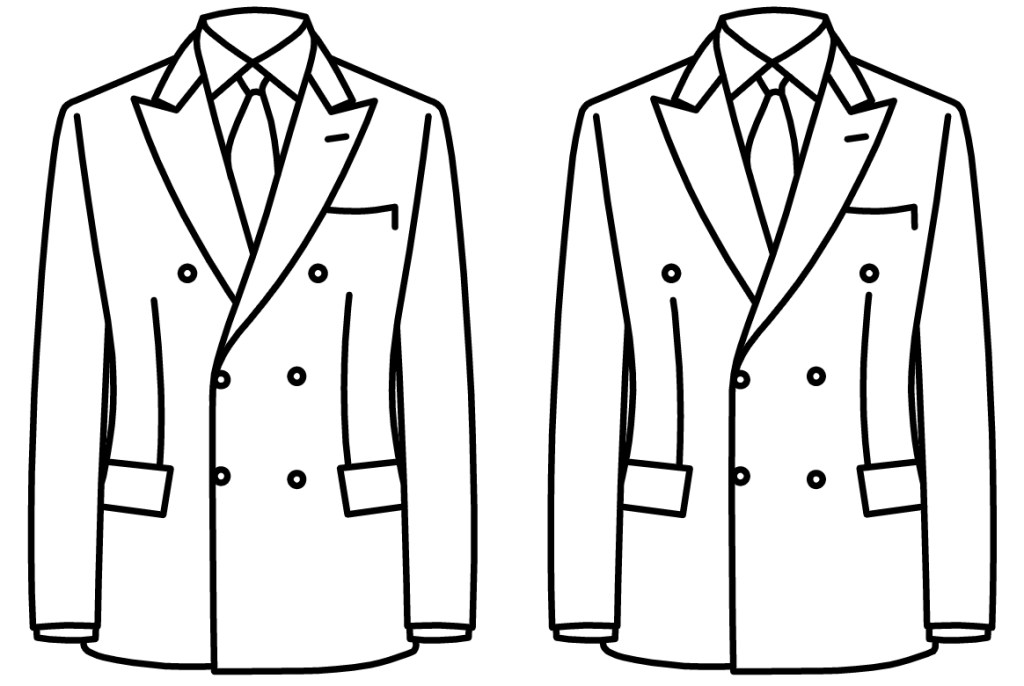

Il est alors en costume croisé, d’un statut supérieur, à l’égal de celui de l’Empereur, dont j’avais vanté la suprême élégance il y a quelques années. Chez Édouard Balladur, on remarquera qu’importe l’époque, il présente toujours une allure classique, sans excès. Des lignes sobres, non outrées, peu influencées par les modes : un pantalon ni trop large ni trop étroit, une veste ajustée sans excès, des revers de dimension moyenne, etc. Il en résulte une pérennité de l’image impressionnante — celle d’un homme pour qui l’élégance reste un art de constance, plutôt qu’un caprice. Un bel Art de Vivre.

Belle et bonne semaine élégante. Julien Scavini